卒園式・進級式

3月19日(水)、卒園式が行われました。朝から外は雪景色で、3、4歳児は「卒園式終わったら、雪だるまつくれるかなぁ~?」とワクワクしていました。今年度は16名の子ども達が保育園を巣立っていきます。乳児の頃はコロナが流行していたため、行事も保護者の参加はなくし、縮小して行う等、大変な時期でした。そんな中でも卒園児は元気に登園し、日々の園生活を満喫してきたことと思います。4月からは6校に分かれてしまいますが、またさゆりっこ交流会(卒園生の集まり)で会える日を楽しみにしています。そして、今日は在園時が数日前から楽しみにしていた進級式です。保育園では4月を待たずに卒園式後に進級式を行い、新しい環境や職員に親しみ、安心して園生活が送れるようにしています。いよいよバッチ授与になると、一人ひとり名前が呼ばれ、園長先生から一つ大きくなったクラスの新しいバッチをいただきました。1歳児は「ありがと!」と言ったり、まだ言えない子どもは頭を下げて気持ちを伝えていました。2歳児以降は自分の名前が呼ばれるのを楽しみに待ち、目をキラキラさせながら前に出てきました。両手でしっかりとバッチをいただき、「ありがとうございます!」と元気にお礼を伝えていました。その後は卒園と進級をお祝いして職員が2チームに分かれてタンバリン演奏、和太鼓演奏を披露しましました。子ども達が楽しそうに職員の演奏を真似して両手を動かし、嬉しそうに観てくれていた表情が印象的でした。

小学校に行ってきました!

今日5歳児は、1年生との交流で東渕江小学校に行ってきました。旧校舎は取り壊しで工事中のため、綾瀬に移転した学校までスクールバスに乗っていきました。バスの中では遠足気分でウキウキの子ども達。隣の席の子どもとしりとりやじゃんけんゲームで楽しそうでした。学校につくと1年生が迎えに来てくれて、各学年の教室や保健室、図工室、音楽室など、5歳児1人に2人の1年生がつきっきりで丁寧に説明してくれました。保育園を卒園した1年生がいたので、少し緊張がほぐれた子ども達。教室では学校の椅子に座らせてくれて、1年生に「椅子に座った感じはどうですか?」と聞かれると、「ちょっとかたい。」「ほいくえんよりたかい!」と答えていました。机の中やふで箱を見せてくれたり、実際にランドセルに教科書を入れて背負わせてくれると、「なんかおもた~い!」と照れくさそうでした。その後「自分の名前を書いてみましょう」と、紙と鉛筆が配られ、子ども達が名前を書くと「じょうず~!」と褒められたり、「文字の向きが反対だよ」「”や”は、こうやって書くよ!」と一人ひとり確認してくれました。卒園した子どもたちの成長した姿も見ることができ、5歳児も学校生活への期待や見通し、もうすぐ1年生になる喜びを実感することができた一日でした。

ひなまつり集会

3月3日、保育園ではひな祭り集会が行われました。ホールに入ると1,2歳児は7段のひな人形飾りに興味津々でした。全園児がホールに集合し、「おひなさまかるた」をして遊びました。2グループに分かれて1歳児から順番にかるたをめくりました。幼児クラスはじゃんけんをして、負けた人からかるたをめくり真剣勝負です。2枚同じイラストがでると4,5歳児は大喜びでした。その後は職員のお楽しみで、「おおきなかぶ」の劇を披露しました。職員がおじいさんやまごになって登場し、子ども達も一緒に「うんとこしょ!どっこいしょ!」と掛け声をかけていました。給食はひなまつりの行事メニューで、花型になったちらし寿司でした。1歳児のY君は、目の前に運ばれた給食をじ~と見つめて、「おはなかわいい!」と一言。みんなモリモリ食べていました。

ダンス楽しい!

2月14日の音楽会では4,5歳児が初めてダンスの発表をしました。5歳児は2月のレッスンが最後になるので、衣装を着用してダンスの先生に1年の成果を披露しました。4歳児も5歳児も初めは身体が硬く、足を伸ばすと「イテテテ💦」と言っていた子どもたちですが、ストレッチから初めて、少しずつ色々なステップを覚え、リズムに合わせてみんなで踊る楽しさを体験しました。3月から3歳児はダンスの練習が開始するので、今日はストレッチやスキップ、簡単なステップを一緒に体験しました。憧れのダンスに参加した3歳児はドキドキワクワクで、みんな一生懸命に手足を動かしていました。4月から本格的に開始するので、子ども達も音楽を通して表現する楽しさや、みんなでつくりあげる喜びを体験していくことで、心も豊かに育っていくのではなかと感じています。

鬼がきたよ~!!

今日は節分会の集会でした。全園児、自分で作った鬼のお面をかぶって参加しました。始めにお楽しみで「恵方巻」のパネルシアターを見ました。色々な鬼さんがそれぞれ好きな具材で恵方巻を作り、願い事をしながら恵方巻を食べるお話。みんなよく見ていました。太鼓の音がドンドコドンドコ鳴り響くと、一瞬し~んと静まり帰り、子ども達は辺りをキョロキョロ💦すると赤鬼と青鬼が登場し、子ども達は「キャ~!!」大歓声。新聞紙で作った豆を鬼に投げ、心の中の泣き虫鬼や、いばりんぼ鬼などやっつけました。その後「福の神」が登場し、「心の中の悪い鬼は逃げて行ったので、みんなも優しい心で春を迎えようね」と声をかけていました。給食は行事食で「鬼カレー」でした。2歳児は鬼カレーの顔を見て、かわいいのでなかなか崩せずカレー(顔部分)だけ残っていたり、角や目になっていた「いんげん」が苦手な子どもも、今日はパクリと食べててビックリ!おやつは子どもたちの大好きな「きなこドーナツ」です。みんなおいしそうに食べていました。

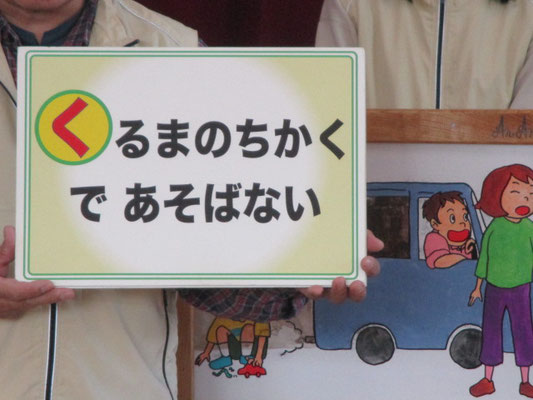

安心安全プロジェクト

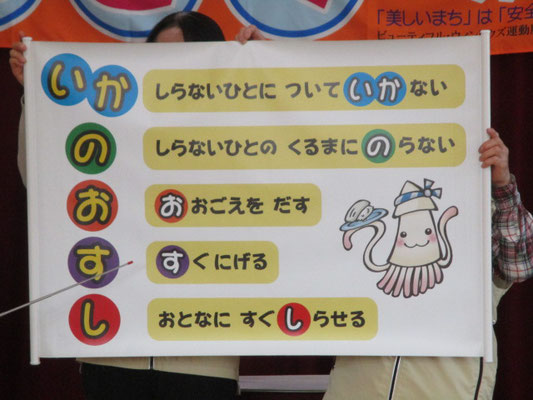

本日幼児クラスの子どもたちは、「安心安全しってておとく」に参加しました。日頃から園外保育に出かけた時には必ず「公園の外に出ない」「知らない人、知ってる人にもついていかない」「トイレに行きたい時は先生に言う」等の約束をしてから遊んでいて、防犯や危険意識が身に付くように伝えているので、再確認する良い機会になりました。

始めに「誰でしょうゲーム」や「こぶた・たぬき・きつね・ねこ」のパネルシアターで物まねをして楽しんだ後、安心安全「しってておとく」の話を聞きました。しってておとくの「お」は、お店では大人のそばを離れない。「と」はトイレは一人で行かない」「く」は車の近くで遊ばない。この3つはとてもわかりやすく、子ども達もイメージしやすい内容だったので、真剣に聞いていました。最後に「いかのおすし」の確認をして終了。園内の避難訓練でも度々伝えているので、子ども達もよく覚えていました。特にこれから就学する子どもたちは、毎日保護者の送迎があるわけではないので、自分の身を守る方法を学んでおくことは、命を守ることにつながるので、とても大切ですね。

2歳児音楽会練習

2月の音楽会に向けて、2歳児が遊戯の練習をしていました。まだ数回しか練習していませんが、歌詞も覚えて楽しそうに体を動かしています。「じゃんぐるグルグル、じゃんぐるグルグル~🎵」のところは、みんな笑顔で手をグルグルと動かしノリノリです。遊戯一つをとっても、3歳までの子どもが自分の体を自由に動かすことは「筋トレ」をしていることと同じで、体を使うと五感を使うので、自分の世界を広げていきます。五感というと、「見て、聞いて、触って、嗅いで、味わう」等ですが、音楽を通して身体全体を自由に動かすことも色々な表現方法を学ぶための良い機会です。五感で感じた経験が多ければ多いほど3歳以降の知的活動も豊かになります。幼少期に色々な体験と体を使う遊びをたくさんしていきたいですね。

子ども新年会

今日は子ども新年会でした。全園児一緒にホールに集まり、みんな元気に新年を迎えられたことを感謝して一人ひとり名前を呼びました。殆どの1歳児が名前を呼ばれると「はい!」と返事をしていたので、成長を感じました。お楽しみのゲームは「すごろく」です。1歳児と4歳児、2歳児と3歳児、5歳児は一人でサイコロをふり、でた目の数だけへびを進めます。コマはグルグル回るので、そこに止まったら逆戻り・・・💦5や6が出るとみんな全身で大喜び。へびが1周すると1点が入り、幼児クラスは勝負を意識して大盛り上がりでした。結果は4対4の引き分けでした。給食は行事メニューで、保育室に戻る途中、調理場から美味しいにおいがただよってくると、「あっ!!きょうはからあげだ!!」「からあげだいすき!」と嬉しそうです。幼児クラスはシャッフルデーだったので、2クラスの子どもたちは好きな場所や友だちと給食を食べました。子ども同士の交流も深まり、「きょうはたのしいいちにちだったね」と会話が弾んでいました。

あけましておめでとうございます!

あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

本日から3学期のスタートです。年末年始は久しぶりに長いお休みでしたが、子ども達は登園するなり、「お年玉5個もらった!」「おばあちゃんの家に行ったんだ!」「旅行で温泉に行ったよ」など、楽しかったお正月休みの様子を真っ先に話してくれました。休みの間、子ども達は色々な経験をした様子がよくわかり、元気な子ども達に会えてうれしかったです。早速クラスをのぞいてみると、1歳児クラスはCD体操中。久しぶりなので棒立ちでしたが、思い出した子どもは少しずつ体を動かしていました。2歳児クラスは季節の製作で、赤い紙の中に白い手形を押してだるまさんを作っていました。朝泣いて登園した子どもも楽しそうに製作に取り組んでいました。幼児クラスはそれぞれお正月遊びを楽しんでいました。アイマスクを付けて福笑いをしたり、コマ回し、5歳児男児はサイコロ作りに夢中です。今日は風が冷たく、久しぶりの登園だったので、どのクラスも保育室でのんびりと、好きな活動に取り組んで過ごしました。3学期もどんな成長を見せてくれるのか、とても楽しみです。

クリスマス特別メニュー

今日の給食はクリスマスをお祝いし、特別メニュー(行事食)でした。煮込みハンバーグに星を飾ったり、マカロニスープの人参が星になっていたり、子ども達は目を輝かせていました。「サラダのパプリカが苦手・・・」と話す子どもも、他の子どもにつられてパクリ!頑張って食べていました。1,2歳児クラスの様子を見にいくと、子どもたちは無言でムシャムシャ・・・。「ハンバーグどうですか~?」と聞くと、「おいし~い!!」と答えていました。幼児クラスは今日はシャッフルデーで、2クラスの子どもたちはどちらのクラスで食べても良いし、好きな友だちと食事をすることができました。いつもとは違う友だちと会話を楽しんだり、新たな関わりが見られておもしろいです。普段兄妹は別々のクラスですが、今日は同じテーブルで一緒に給食を食べ、笑顔がいっぱいでした。

1歳児朝の身支度

1歳児の朝の身支度の場面です。毎朝登園すると、リュックの前ポケットに入っている出席カードをだして、保育士にシールを貼る場所に印をつけてもらいます。好きな絵のシールを選ぶ子どももいれば、毎日同じシールを選んで貼り続ける子どももいて、シール貼りでもこだわりが見られます。その後、リュックの中に入っているタオルやエプロン、口拭き、連絡帳を自分で出し、それぞれ収納するカゴに入れていきます。この時期になると殆どの子どもが声掛けだけで支度をすることができるようになっています。また、今月から朝の牛乳もお盆にのせて自分の席まで運んでいます。牛乳の量は少なく入れているので1cmくらいですが、とても集中してこぼさずに運べるようになっています。席につくと飲む前に、「あーーー!あーーー!(もっと入れて!」と知らせてくれます。不安定な物を持って運ぶというのは、1歳児にとってとても難しいですが、真剣な表情でバランスを取りながら慎重に運ぶ姿に成長を感じました。まだ小さな1歳児ですが、一つ一つの積み重ねがちゃんと子どもの体の中で身についていることを感じました。

クリスマス会

12月20日に保育園ではクリスマス会が行われました。(写真は練習時のものです)11月に入ってから少しずつ練習を開始し、本番を無事に迎えることができました。1歳児は「ぼくらのロコモーション」を踊り、子ども達は運転手さんの帽子をかぶり振りを覚えて踊る子どもや、自由に動いて楽しむ子どもなど様々でした。2歳児は「おきゃくさまはサンタクロース」を踊りました。サンタさんのエプロンをつけ、歌詞を覚えて元気いっぱいに踊り、1年間の成長が感じられました。3歳児はリズム劇「どうぞのいす」を行いました。練習の時は恥ずかしくて動きも小さく、声もなかなか出なかった子どもも、本番は色々な動物や花、風の役になりきり、CDから流れる台詞よりも大きな声で歌や台詞を言い、一生懸命に演じていました。4,5歳児は毎年「降誕劇」を行います。4歳児は憧れの降誕劇ができるということで、役が決まると嬉しくて、給食が終わると「せりふのれんしゅうをしよう!」と友だちと一緒に台本を開いて意欲的に行っていました。特に5歳児はなりたい役を自分の心と相談し、第三希望まで紙に書きます。そこからみんなで話し合いをして今年も1時間以上かかって役決めをしました。どの子どもも自分の役が決まると一生懸命に台詞を覚え、本番は堂々と、立派に演じることができました。今日はクリスマスイブです。みなさん、よいクリスマスをお過ごしください!

卒園児クリスマス会

12月7日(土)、保育園を卒園したさゆりっこたちのクリスマス会が行われ、卒園児38名が参加してくれました。毎週ひまわり太鼓に来ている子どももいれば、久しぶりに交流会に参加してくれた子どももいました。特に高学年は背丈も伸び、表情も大人っぽく成長した姿に驚くと同時に嬉しくなりました。第一部はキャンドルサービスです。聖歌を歌い、お祈りをしてアフガニスタンの人々のために献金をお捧げしました。第二部はクリスマス製作で、思い思いにツリーに飾り付けをしたり、サンタに顔を描いて完成!第三部はティーパーティーです。クリスマスソングが流れる中、久しぶりにあった友だちと会話も弾み、学校の話や得意なことの話など子どもたちも職員も楽しい時間になりました。

法人設立10周年記念

10月31j日、保育園では社会福祉法人平和と善設立10周年を記念して、お祝いの式とシャボン玉ショーが開催されました。(令和7年3月19日に、10年を迎えます)亀有教会のペトロ神父様や法人の理事2名をお招きして、設立10周年の式を行い、聖書朗読や職員による共同祈願、神父様による園児や職員への祝福が行われました。第二部では、子どもたちにもお祝いに何かできないか?と考え、シャボン玉ショーを依頼しました。普段子どもたちに馴染のあるシャボン玉ですが、口でふくだけではなく、始めはハサミやハンガー、牛乳パック、ペットボトル等を使用してもシャボン玉ができるか?等、子どもたちの興味がわくように実験を行いました。特に牛乳パックでは、「四角いしゃぼん玉ができる」に手を上げた子どもが多かったのですが、実際は牛乳パックでも丸いシャボン玉ができることがわかると、みんな不思議そうに見ていました。最後には園児、職員一人ずつ大きなシャボン玉の中に入って記念撮影をしました。子どもたちはそれぞれ好きなポーズでシャボン玉の中に入るととても嬉しそうで、思い出に残る楽しい時間になりました。

興味の幅が広がっています

戸外遊びが大好きな子どもたち。園庭のあちらこちらを散策し、色々な物に興味を示しています。今まで登らなかった上り棒に挑戦したり、花壇の葉や土を掘っては、ダンゴムシ探しを楽しんでいます。みんなで地面に向かって集中して虫探しをする後ろ姿がなんとも可愛らしいです。 また、滑り台で遊んでいた二人の1歳児ですが、入園したばかりの子どもが怖がって滑れないでいる様子を見て、後ろから抱きかかえて一緒に滑っている姿が、とても微笑ましかったです。砂場では容器に砂を入れて、「ごはん!」と見せてくれたり、ビワの木の切り株の部分に葉っぱの茎をさしては、「こわい~(笑)!」と言いつつ何度も繰り返して遊ぶ1歳児。色々な遊びに夢中になって興味の幅を広げています。

プレイデー

10月26日(土)、保育園ではプレイデー(運動会)が行われました。ここ数年はコロナや猛暑によりなかなか園庭で練習ができないこともあり、保護者の人数も制限していました。今年のプレイデーは10月月末に計画したことにより、子どもたちも園庭でたくさん練習することができ、保護者や祖父母等、約250名ほど来場いただきました。久しぶりに各年齢の親子競技や卒園生による競技が復活し、プレイデーと名付けている通り、みんなで楽しむことができました。1,2歳児はかけっこや遊戯、おすしのお面をかぶって親子競技を行い、3,4,5歳児は遊戯、競技が盛りだくさん。特に4,5歳児は親子リレーがとても楽しかったようで、プレイデー後の思い出画は親子リレーの場面を描く子どもがたくさんいました。どの年齢も子どもたちは一生懸命に競技に参加し、勝っても負けても友だちを応援したり励ましたりしながら頑張っていました。何よりも保護者の皆様の温かい拍手や応援が子どもたちの力になり、子どもも大人も職員もみんな笑顔いっぱいのプレイデーになりました。

プレイデー総練習

今日はプレイデー(運動会)総練習でした。例年プレイデーはスポーツの日より前に行いますが、9月の練習開始頃はまだ残暑が厳しく、今年は暑さがやわらぐ10月下旬にプレイデーを計画して練習を行ってきました。各年齢ごとに遊戯や競技、親子競技の練習を行い、朝は寒がっていた子どもたちも、元気いっぱいに取り組んでいました。3歳児はリレー式で競技を行いますが、少し競争を意識している子もいて、次の子どもにタッチする時はみんな嬉しそうです。4.5歳児になると競争意識、意欲も増し、競技やリレーは「〇〇ちゃ~ん!!」と名前を呼びながら真剣な表情で走ってきます。年齢や発達によって取り組み方は様々ですが、幼児になると自分だけが頑張ったり、勝つことだけに気持ちを向けるのではなく、友だちを応援したり励ましたり、また互いに協力したり助け合うことの大切さもプレイデーを通して学んでいるように感じます。26日のプレイデー本番は久しぶりに保護者の人数制限をせず、たくさんの保護者や祖父母の方々が見に来て下さる予定なので、子どもたちも楽しみに練習に励んでいます。

季節の製作

10月に入りやっと秋らしい気温で、過ごしやすくなりました。子どもたちは26日に開催されるプレイデー(運動会)の練習に張り切って取り組んでいます。室内では昨日季節の製作(ハロウィンのペープサート)の作り方を一通りデモンストレーションしたので、朝の身支度が終わると早速作り始める子どもたち。材料は予めセットしているので、かぼちゃ・おばけ・コウモリの3種類を切ったり糊付けして自由に製作を楽しんでいます。完成すると、ペープサートにした作品を手にして、友だち同士で会話を楽しんだり、「せんせい、だ~れだ!?」とかぼちゃで顔を隠しながら嬉しそうに見せてくれます。3歳児も一人で作れることが嬉しくて、いくつも作っては、「おかしをくれなきゃ、いたずらするぞ~!」と保育士を驚かせていました。しばらくはハロウィンブームが続きそうです。

おしごとに夢中!

やっと秋らしい涼しさになりましたね。室内も久しぶりにクーラーを付けずに活動でき、各年齢の子どもたちもそれぞれ興味のある活動にじっくりと取り組んでいました。1歳児は積み木の穴にひもを入れることはできていましたが、最近そのひもを引っ張ることがわかり、積み木を長く通して嬉しそうでした。2歳児はフエルトのスナップ留めに熱中していて、パチン!と留めると自分の腕に通し楽しんでいます。3,4歳児は数のおしごとで、一人でじっくりと数を数え、集中しています。数棒と数字板を一致させたり、つむ棒箱では全ての数字が1という単位が集まってできていることを理解し、輪ゴムでまとめていました。5歳児は円柱さしを集団で行っていました。太さや高さが少しずつ違う円柱を取り出し、順番にぴったり合う円柱を探してはめ込んでいます。特に円柱さしは「間違いが自分でわかるしくみ」になっているので、自分で間違いに気づいてやり直すことはやる気や自発性、わずかな違いに気づく力が身についていきます。保育士は子どもに教具・教材を提供しますが、子どもが理解できていることを確認すると「全部できたら呼んでね。」とその場から離れます。最後に子どもが行った活動を一緒に確認しますが、間違っていてもよいのです。また時期を変えて行った時には、ちゃんと理解してできるようになっていきます。教具がなくても日常生活の中でパジャマのボタンを留めたり、身近なものの数を数えたり、子どもの興味に合わせて提供できるものはたくさんあるので、子どもがその時にやりたいと思えることが繰り返しできるような時間がもてるとよいですね。